「環境」と「健康」が好循環する未来社会の共創を目指して

未来社会共創イノベーション研究室では、持続可能な未来社会の実現に向けて、社会課題解決や新たな価値を創造するための分野横断的な社会システムのイノベーションに関する研究に取組みます。

具体的には、今後の感染症や気候変動の影響が深刻化する世界にあって、レジリエントでウェルビーングな環境共生型の超スマート社会(Society5.0)の実現を目標として、未来社会への転換に必要なイノベーションを、地域社会の多様なステークホルダーと共創する研究を実施します。

特に自治体や企業等と連携して未来社会を共創する社会実装研究に関心のある多様な分野の社会人や学部出身の皆さんの積極的な参加を期待します。

FACULTY

山形与志樹

慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授

1961年、神奈川県生まれ。東京大学教養学部卒業(広域システム科学・学術博士)。国立環境研究所・地球環境研究センター・主席研究員を経て現職に着任。日本学術会議連携会員(環境)、国際応用システム研究所客員研究員(ウィーン)、統計数理研究所、東京大学、北海道大学、上智大学、ジョージア工科大学客員教授も兼務。

この間、国際学術プログラムFuture Earth グローバル・カーボン・プロジェクト(GCP)の国際オフィス代表をつとめるとともに、気候変動政府間パネル(IPCC)の報告書の代表執筆者に就任。特に次の第6次報告書では、都市システムにおける脱炭素化を担当。国際学会では、ElsevierのApplied Energy(持続可能エネルギー)、Environmental Planning B(都市データ解析)などの国際学術雑誌の編集委員として活躍。

これまでは主に地球環境問題に関する研究に従事。特にこの10年間は、応用システム分析の観点から、土地利用―交通モデル、生態系サービス評価、持続可能な都市システムデザインに関する研究に、環境省、文部科学省等の各種大型研究プロジェクトを推進。

過去30年間の研究成果は約200本の査読論文として発表。特にこの数年は、これらの成果をまとめて、都市レジリエンス、気候変動対策(緩和・適応)、空間的ビックデータ解析、スマートシティーの都市システムデザインに関する英文書籍・教科書(Springer, Elsevier)を出版。

研究室では、「環境」と「健康」が好循環する未来社会の共創を目指して、都市における建築・交通・人間行動を統合する新しい都市システムデザインのフレームワークの開発に向けて、持続可能な社会、都市のレジエンス、都市・地域の脱炭素化、ビックデータ・AIの活用等の研究に取り組みます。

IPCC(外部ページ) 第8章「都市システム」代表執筆者(LA)として貢献

授業

持続可能都市システム基礎(春学期:日本語)

Sustainable Urban Systems 1 (Japanese)

持続可能都市システム応用(秋学期:日本語)

Sustainable Urban Systems 2 (Japanese)

都市システムデザイン演習(秋学期:英語)

Studios for Urban Systems Design (English)

著書

- 和風スマートシティづくりを目指してhttps://www.nies.go.jp/kanko/kankyogi/70/70.pdf

- Yamagata Y., Maruyama H. (Edit.): (2016) Urban Resilience; A Transformative Approach., Springer.

- Yamagata Y., Sharifi A. (Edit.): (2018) Resilience-Oriented Urban Planning: Theoretical and Empirical Insights., Springer.

- Yamagata Y., Seya H.: (2019) Spatial analysis using big data: Methods and urban applications., Academic Press.

- Yamagata Y., Yang P.P.J.:(2020) Urban Systems Design: Creating Sustainable Smart Cities in the Internet of Things Era., Elsevier

シャーレの中の小宇宙 ー粘菌から学ぶ未来社会の形

山形与志樹著 シャーレの中の小宇宙(pdfファイル) ダウンロードしてお読みください

特任教員

山村 真司 特任教授

国内外における建築やまちづくりのスマート化、脱炭素化に従事。施策策定から計画・事業化に至るまで幅広く提案、支援を行っている。

国内外における建築やまちづくりのスマート化、脱炭素化に従事。施策策定から計画・事業化に至るまで幅広く提案、支援を行っている。

スマート化技術の研究にも取組み関連学会の賞も受賞。神戸情報大学院大学客員教授、浙江大学客員教授。

Fourie Pieter Jacobus 特任准教授

Pieter specializes in agent-based transport simulation, focusing on MATSim, of which he has been a contributor over 16 years. He develops models for flood evacuation, travel demand generation, and urban sketch planning. His work involves data-driven approaches, integrating mobile data with traditional planning data sources, and developing simulation-based solution methods for various applications.

Pieter specializes in agent-based transport simulation, focusing on MATSim, of which he has been a contributor over 16 years. He develops models for flood evacuation, travel demand generation, and urban sketch planning. His work involves data-driven approaches, integrating mobile data with traditional planning data sources, and developing simulation-based solution methods for various applications.

中川 浩史 特任准教授

1994年 博報堂入社。

1994年 博報堂入社。

「人を動かす」ことをミッションに、

統合マーケティングコミュニケーションの実践に従事。デジタル時代における行動デザインモデル「PIXループ™」の開発や顧客体験におけるテクノロジーの可能性の研究にも取り組む。

杉本 あおい 特任准教授

杉本あおい様写真-150x150.jpg)

人・海・コミュニティの幸福な相互関係を探索する海洋社会科学者。

日本、アジアのアニミズム的世界観をグローバルな環境保全政策に落とし込む研究が評価され、国内外で複数の受賞歴を有する(東京大学大学院農学生命科学研究科長賞、North Pacific Marine Science Organization若手研究者賞など)。

現在は、科学・芸術・地域実践が繋がり新しい”海の知的創造”モデルを提示する活動体「MOTHER OCEAN」のファウンダーとしても活動している。

波多野 都 特任准教授

心と体の健康のため、マインドフルネスやコンパッションの実践を医療従事者や医学生に伝えている。一人ひとりと全体のウェルビーイングに繋がる、ホリスティックな地域医療を目標とする。

プロフィールはこちら横断研究型ラボ

持続可能スマートシティ

気候変動に関する「パリ協定」や、「持続可能な開発目標(SDGs)」を達成するためには、自治体や企業における経営方針の抜本的な改革が必要と言われています。また、コロナ影響の下、現在、各種社会サービスのオンライン化が急速に進みつつありますが、今後はさらにビックデータやAI等のデジタル技術を本格的に活用する超スマート社会(Society5.0)の到来が期待されています。 本ラボでは、このような持続可能なスマートシティをシステムデザインする研究に取組みます。

空飛ぶクルマ

空飛ぶクルマの実現に向けた政策立案とベンチャー輩出を目指し、空飛ぶクルマの交通・事業・機体システムデザインを行っている。将来の高密度飛行を実現するための自動管制システム、国内外での市場要求調査、機体の技術実現性検証などを、システムとしての全体最適を狙うアプローチを行う。

PROJECT

横断プロジェクト

AIによる街のデザインプロジェクト

フィールドワークやそれぞれの街の未来のシナリオを考え、「その場らしさ」をAIに学習させ、地域の特徴を保ちながら未来の風景を描出する。

エネルギーマネジメントシステム

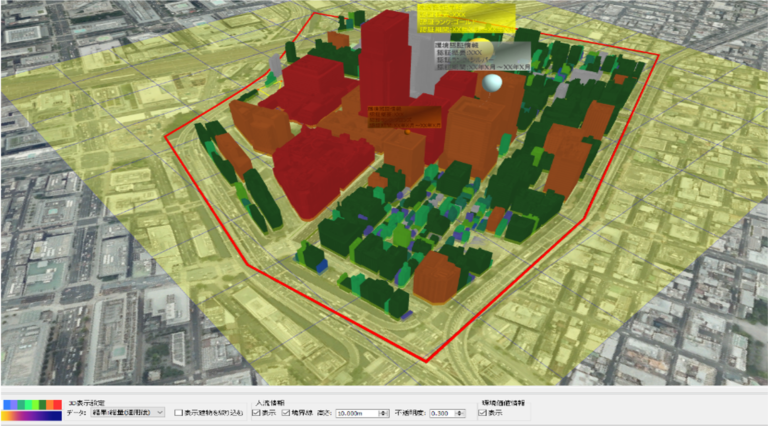

未来都市における脱炭素化や居住快適性などの持続可能性を実現するため、建築・交通・人間活動にかかわる各種スマート 技術の導入シナリオを構築し、最先端のデジタルツイン技術を活用して、スマートエネマネのための新たなシミュレーション基盤を開発する。特に、多様な地域課題に対応するためのテストサイトを全国に設定し、エアモビリティ等が展開する未来の都市システムにおけるグリーン電力の需要と供給を最適化するための統合的モデリング手法の開発に取り組む。

地域プロジェクト

三浦半島プロジェクト

脱炭素を前提に、地元のフィールドワークによって地元の皆様の行動を分析して街のコンセプトを設定する。また、デジタルツインやメタバース空間を利用した交流の促進を図りながら、街の持続可能な発展を目指していく。

プロジェクトページ→

北杜市プロジェクト

山梨県北杜市は、八ヶ岳の麓にある人口約43千人の街です。美しい富士山も見える景観から魅力的な観光スポットが多く、また東京から近い立地より、多くの観光客が訪れます。

山間部の地勢を生かした農業やきれいな水を使った酒造、そして日本有数の日照量があり、エネルギーのポテンシャルを秘めています。

北杜市ではこれらの資源を活かした持続可能なまちづくりを目指し、慶應SDM及び未来社会共創イノベーション研究室も、観光・自動運転・エネルギー・脱炭素化等の様々な提案を行い、協力をしております。

プロジェクトページ→

日本橋プロジェクト

空飛ぶクルマの実現に向けた政策立案とベンチャー輩出を目指し、空飛ぶクルマの交通・事業・機体システムデザインを行っている。将来の高密度飛行を実現するための自動管制システム、国内外での市場要求調査、機体の技術実現性検証などを、システムとしての全体最適を狙うアプローチを行う。

みなとみらいプロジェクト

SCOPE3脱炭素に向けた地域活性化と消費行動分析シミュレーション - カーボンニュートラルの定量的な可視化を目指す。

延岡市プロジェクト

延岡市では、空飛ぶクルマを利用した救急サービス(QaaS)の計画が内閣府のデジタル田園都市構想に採択された他、市内の住宅地における脱炭素の計画が、環境省の脱炭素先行地域に採択され、取り組みが進められています。

研究室では延岡市の計画と合わせて、空飛ぶクルマの導入に関するシミュレーションや、脱炭素化された街のエネルギーマネジメントシステムの構築の実証を行います。

プロジェクトページ→

ニセコ市プロジェクト

テーマに関係した基本情報

研究室のテーマに関連した国・その他の取り組みを紹介します。

「地域循環共生圏」とは、各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方です。

「地域循環共生圏」は、農山漁村も都市も活かす、我が国の地域の活力を最大限に発揮する構想であり、その創造によりSDGsやSociety5.0の実現にもつながるものです。

地球温暖化対策の推進に関する法律では、都道府県及び市町村は、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとするとされています。

こうした制度も踏まえつつ、昨今、脱炭素社会に向けて、2050年二酸化炭素実質排出量ゼロに取り組むことを表明した地方公共団体が増えつつあります。

持続可能な経済社会システムを実現する都市・地域づくりを目指す「環境未来都市」構想。

環境未来都市は、環境や高齢化など人類共通の課題に対応し、環境、社会、経済の三つの価値を創造することで「誰もが暮らしたいまち」「誰もが活力あるまち」の実現を目指す、先導的プロジェクトに取り組みですが、国連で採択されたSDGsの目標に合致させ、SDGs未来都市の事業が進められています。

スーパーシティ構想とは、内閣府の国家戦略特区により行われているプロジェクトで、地域の「高齢化」「過疎」「空き地」など、困った課題を、1T-Tech(Japan Technology)と規制改革を総動員して解決する。そしてそれを世界に発進させ、新しい技術を地域とともに育てるというもの。

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/supercity/openlabo/supercitycontents.html

医師として医療現場で20年間の臨床経験(循環器内科、総合診療科、病院長、山岳医療、在宅医療など)を経て、医療と芸術と福祉の統合の場の実践に取り組んでいる。

医師として医療現場で20年間の臨床経験(循環器内科、総合診療科、病院長、山岳医療、在宅医療など)を経て、医療と芸術と福祉の統合の場の実践に取り組んでいる。